de eerste siet

es waren keine nordseewellen...

1908 war’s und die Frau, die dieses Gedicht schrieb, hatte Heimweh, Heimweh nach ihrem Strand in Zingst.Martha Müller-Grählert. Als Johanna Daatz 1876 geboren. nach der Heirat ihrer Mutter mit dem Müllermeister Grählert ließ dieser dann sogar noch ihren Vornamen ändern. Früh schon schrieb sie Verse. Eine Erstveröffentlichung der ´Heimat´ findet man in den ´Schelmenstücken´ von 1907. Sie heiratete 1904 den Professor für Landwirtschaft Max Müller und ging mit ihm nach Japan.

1908 wurde in den ´Meggendorfer Blättern´ ihr Gedicht veröffentlicht. An der Küste ist das Gedicht, nun vertont zu den bekannten Nordseewellen, fast zur Nationalhymne geworden.

|

Mine Heimat

Wo de Ostseewellen trecken an den Strand, Wo de gele Ginster bleuht in´n Dünensand, Wo de Möwen schriegen, grell in´t Stormgebrus, - Da is mine Heimat, da bün ick tau Hus. Well- und Wogenrunschen, wir min Weigenlied, Un de hogen Dünen, seg´n min Kinnertied, Seg´n uch mine Sehnsucht, un min heit Begehr, In de Welt tau fleigen öwer Land un Meer. Woll het mi dat Leben dit Verlangen stillt, Het mi allens geben, wat min Herz erfüllt, Allens is verswunden, wat mi quält un drew, Hev nu Frieden funden, doch de Sehnsucht blew. Sehnsucht na dat lütte, stille Inselland, Wo de Wellen trecken an den witten Strand, Wo de Möwen schriegen grell in´t Stormgebrus, - Denn da is mine Heimat, da bün ick tau Hus. |

|

Ob in der Kneipe oder im Kurhaus, die Nordseewellen erklingen mittlerweile nicht nur an Deutschlands Küsten, sogar in Übersee schunkelt man mit. Die Autorin allerdings profitierte nicht von diesem Erfolg. Sie erstreitete sich die Urheberrechte, verstarb aber, bevor sich finanziell ihr bescheidenes Leben bessern konnte. Nach der Rückkehr aus Japan scheiterte ihre Ehe und sie lebte zurückgezogen in ihrer geliebten Heimat. Mit kleinen Leseabenden versuchte sie vergeblich ihre Not zu bessern. Die Gemeinde Zingst versorgte sie im Altersheim Stralsund bis zu ihrem Tod im Jahr 1939.

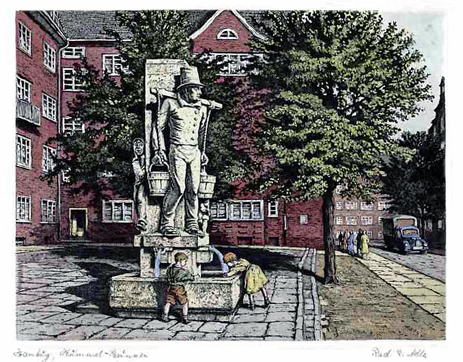

hamburger hummelbrunnen

Nein, diesen vorwiegend von hamburgern gehörte gruß haben wir dem Johann Wilhelm Bentz, genannt Hans Hummel, zu verdanken. Er war seiner Zeit, 1787 - 1854, Wasserträger in Hamburg. Sogar seine Anschrift ist bekannt, Große Drehbahn 36 in der Hamburger Neustadt.

damals gab es keine Brunnen in der Nähe der Häuser, sondern weiter draußen und so entwickelte sich ein Beruf der Wasserträger, die das Wasser in die Häuser brachten. Nun soll der Johann Wilhelm Bentz ein recht mürrischer Zeitgenosse gewesen sein. Die Kinder auf der Straße hänselten ihn mit dem Ausspruch ´Hummel, Hummel´ worauf der Bentz nur knapp erwiderte ´Mors, Mors´. Er trug ja die beiden schweren Wassereimer über die Schulter, konnte ihnen nicht folgen, um eventuell Backpfeifen zu verteilen. um euch nun zu erklären, was denn mit Hummel und Mors gemeint war, fang ich mit dem Mors an. Das geht schnell, ist recht verständlich. im Plattdeutschen lautet das Zitat des Götz von Berlichingen, daß ihr wohl alle kennt, ´Klei mi an Mors´. Unser Wasserträger nutzte halt die Kurzform, ´Mors, Mors´.

Zum Ausspruch ´Hummel, Hummel´ gibt es nun mehrere überlieferungen. Zum einen, daß in der selben Wohnung des Bentz, vorher ein bekannter Stadtsoldat, mit dem Namen Christian Hummel wohnte. er wurde von allen Strassenkindern geliebt, weil er ihnen von seinen Soldatenerlebnissen erzählte. Sie begrüßten ihn schon beim Sehen mit ihrem Ruf ´Hummel, Hummel´. Zum anderen die ebenfalls norddeutsche Spottbezeichnung eines Gerichtsdieners ´Griephummer´, also greifender Hummer, die Zeit machte dann einen Hummel draus. Letztlich sogar den Ausdruck, Bentz arbeitete wie eine Hummel, um das wertvolle Nass in die Stadt zu bringen.

Nun, auf jeden Fall, nicht erst seitdem die Hamburger das Autokennzeichen HH bekamen, ist dieser schnack ein trefflicher Gruß, sich weltweit als Hamburger erkennen zu geben.

gorch fock

Wusstet ihr, daß unser prächtiger Segler Gorch Fock, auch schon mal witzig, liebevoll ´Georg Vogel´ genannt, seinen Namen von einem Heimatdichter gleichen Namens erhielt, der dazu auch noch ein Seemann war und letztlich in der Schlacht um Skagerak fiel.

johann kinau - gorch fock

Die gorch fock LL ist das segelschulschiff der bundesmarine, ihr Heimathafen ist Kiel. Sie wurde 1958 nach den leicht modifizierten Bauplänen der Gorch Fock l auf der Hamburger Werft Blohm & Voss gebaut und ist seitdem in Dienst. Der schon genehmigte Bau der Gorch Fock wurde nach den Erfahrungen mit dem Untergang der Pamir noch einmal auf Sicherheit getrimmt. Alle angehenden Offiziere der Deutschen Marine werden hier ausgebildet, ebenso verschiedene Unteroffiziere. Außerdem dient ´der weiße Schwan´ während der langen Fahrten in die unterschiedlichsten Länder auch als Botschafter in Blau für die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Marine. Sie war beispielsweise das erste deutsche schiff der Bundeswehr, das 1974 während der regatta 'operation sail' polen als land des damaligen Warschauer Pakts, besuchte. Wenig später hatte die letzte politische Hinrichtung des Franco-Regimes in Spanien zur Folge, daß der für 1975 geplante Besuch der Gorch Fock in Vigo diskret abgesagt und durch einen verlegenheitstörn in den atlantik und wieder zurück ersetzt wurde. ganz aktuell, november 2010, wird nach einem tödlichen unfall einer offiziersanwärterin die ausbildung bis 2011 ausgesetzt.

kennt ihr noch die alten 10 dmark scheine? ja genau, auf diesem fand sich ab 1963 ein stich dieses seglers.

die gorch fock im tirpitzhafen kiel

Oft stand ich an der Tirpitzmole, hoffte auf ein Eintreffen unter vollen Segeln, um meinen Bruder nach einer Reise wiederzusehen. Ich stromerte dann an Bord herum, spielte mit Whisky, dem damaligen Bordhund und durfte in der Offiziersmesse meinen Tee schlabbern.typisch holstein, der knick

holstein - knicklandschaft

holsteiner knick

Hier möchte ich euch etwas typisches aus meiner Heimat vorstellen, den Knick. Die Agrarlandschaft meines Holsteins wird von einem mehrere tausend Kilometer langen Knicksystem durchzogen. Eine Zahl aus dem Jahr 2011: etwa 68000 km in ganz Schleswig - Holstein.

wie es die andere Bezeichnung ´Wallhecke´ zutreffend ausdrückt, besteht ein typischer Knick aus einem ungefähr 0,8 - 1 Meter hohen Erdwall, dessen abgeflachte Oberseite dicht mit strauchartig wachsenden Gehölzen bestanden ist. diese Wallhecken sind charakteristisch für die Holsteiner Landschaft. sie entstanden am Ende des 18. Jahrhunderts im Zuge der Agrarreform mit Auflösung der Feldgemeinschaft, der Verkoppelung und dem Einhegen von Wiesen und Feldern. Die gesammelten Feldsteine wurden am Rande aufgeschichtet, mit der Erde der beidseitig ausgehobenen Entwässerungsgräben bedeckt und mit Sträuchern wie Hasel, Holunder, Weißdorn, Ahorn, Eiche, Hainbuche, Esche und Weide bepflanzt, so dass eine Abgrenzung wie auch ein Windschutz entstand. Alle sieben bis zehn Jahre wurde der Knick abgeholzt, also geknickt, damit er nicht auswuchs, wobei die so genannten Pfahleichen stehen blieben. Sah man also in Holstein einen frisch gesägten Knick, war man dort an der Pflege eines wichtigen Landschaftselements tätig. Geknickt werden darf ausschließlich in der zeit vom 1. Oktober bis 14. März, nicht in der vogelbrutzeit.

heute sieht man immer öfter Trecker oder Bagger mit angesetzten Sägen diese Arbeit verrichten. Das Aufsoden an den Wällen entfällt leider allerdings, es gibt dafür halt keine Maschinen...

Im Zuge der großflächigen Landwirtschaft gerieten die Knicks jüngst in Gefahr, so dass die ökologisch wertvollen Biotope mit ihrem Vogel- und Artenreichtum unter gesetzlichen Schutz gestellt werden mussten. dieses und daneben auch die art und weise der pflege sind im landschaftspflegegesetz aus dem jahr 1973 besonders geschützt. seit jahrhunderten stehen die schleswig-holsteinischen landwirte stehen zu ihrer tradition und verantwortung.

Ein Feldweg zwischen den Knicks wird Redder genannt. Einer meiner Freunde wohnte damals in unserer Schulzeit am Kraienredder, also an einem Redder, dort wo sich einst wohl viele Krähen aufhielten.

holzschuhe aus preetz

besuch bei lorenz hamann

54° 14' 10.752" N 10° 17' 9.528" E

legt Lorenz Hamann die Lederschürze seines Ururgroßvaters an, geht es in die Museumswerkstatt, um dort Kundenwünsche zu erfüllen. Nur noch Spezialanfertigungen macht er dort selbst, die handelsüblichen Modelle kommen aus seinem Betrieb in Dänemark. lorenz Hamann, einer der letzten seiner Zunft, ist Holzschuhmacher.

lorenz hamann mit einem paar handgefertigten schuhen

noch auf dänischem Boden, denn Schleswig-Holstein wurde erst 1867 preußisch, eröffnete 1846 sein Ururgroßvater den Betrieb in Preetz. "In Preetz, da steht een Kloster, all Nees lang wohnt een Schoster", so hieß es schnell im Volksmund. In Preetz, direkt an der Schwentine gelegen, siedelte sich das Handwerk des Holzschuhmachers an, da das Erlenholz für die Rohlinge üppig in der Nähe wuchs und das Leder für das Schuhblatt die auf den Klosterweiden stehenden Kühe lieferten.

blick in die alte museumswerkstatt

in fünfter Generation betreibt Lorenz Hamann seinen Familienbetrieb, erzählt er mir in seiner Werkstatt, zeigt mir die alten Werkzeuge, die alten Leisten, mit denen schon seine Vorfahren Schuhe gefertigt haben. Alte Schuhe stehen im Regal, Schuhe für Schmied, Fischer und Bauern, Schuhe mit Metallkappe für die Werftarbeiter, gerade Holzschuhe für die Waschküche, nicht rechte und linke Pantoffeln, gerade, die man, sind sie einseitig abgelaufen, einfach von links nach rechts tauschte. 25 Pfennige kostete damals ein Paar, ein Tageslohn eines Feldarbeiters. "Deutschlands Not ist unser Brot" pflegte sein Vater immer zu sagen.

meister hamann bei der arbeit

ein auftrag wird verpackt

seit etwa zehn Jahren nun pflegt er die Handwerkstradition. Holzschuhmacher aus fern und nah treffen sich alljährlich zum Preetzer Schusterfest, auf dem auch Lorenz Hamann die Fertigung seiner Pantinen an alten Maschinen zeigt. Mittlerweile bekommt er Aufträge aus aller Herren Länder. Auch das Internet hat dazu beigetragen, dass das Auftragsbuch voll ist. Bei meinem Besuch in seiner Werkstatt zeigt Lorenz Hamann mir sein kleines Notizbuch mit den Spezialaufträgen. Zeichnungen, Skizzen über Muster von Kundenwünschen, die er dann in die Fertigung einbringt. So ein Auftrag dauert sicher seine Zeit, aber dann hat man ein Unikat von einem der letzten Holzschuhmacher unserer Zeit.

auch ich habe mir natürlich ein paar neue ´Botten´, so sagte man bei uns zu Hause zu Holzschuhen, mitgenommen. Wegen meines hohen Spanns musste ich schon ein paar Modelle probieren, bis ich meine neuen fand. Kommt vor, Hamanns Worte, sie sind ja auch Handarbeit…

webseite lorenz hamann

klick ins bild

der gömnitzer turm

eine landmarke

54° 6' 38.102" N 10° 44' 34.483" E

major wurde ein uralter baum genannt, der hier oben schon ende des 18. Jahrhunderts den schiffen in der lübecker bucht als als landmarke diente. sturm oder blitzschlag fällte diese orientierungshilfe im jahr 1815. Schon bald verhandelte der lübecker senat mit dem landesherrn herzog peter friedrich ludwig. Ein festes seezeichen sollte als ersatz errichtet werden. Der eutiner hofbaumeister plante einen prächtigen turm mit rundlauf zu ehren des landesherrn. Doch dessen kassen waren zur zeit weniger prall gefüllt, es blieb bei einem schlichten rundturm von acht metern höhe. zur bestimmung der reede erfüllte dieser seinen zweck, auch ohne galerie.

um den gebietsstreitigkeiten zwischen lübeck und mecklenburg ein ende zu bereiten, wurde im oktober 1928 das gebiet unterhalb der linie ›gömnitzer turm - pohnsdorfer mühle - mündung der harkenbäk in mecklenburg‹ fischerei- und schiffahrtspolizeilich allein lübeck zugesprochen. Bis heute ist diese grenzziehung gültig. |

|

in den sechziger jahren wollte das wasser- und schiffahrtsamt den turm abreißen. Als seezeichen wurde er nicht mehr benötigt. Doch der einsatz der gemeinde süsel, den turm zu retten, endete mit der schenkung des grundstücks vom bund. |

|

der krönende abschluß dann 1969, der turm wurde als kulturdenkmal ›rundturm (seezeichen) von 1828 auf dem gömnitzer berg‹ unter denkmalschutz gestellt. Mehrfach repariert und restauriert ist er seit 1993 wieder als aussichtsturm geöffnet. |

das süseler wappen mit dem gömnitzer turm

kibbel-kabbel

wer von euch kennt dieses Spiel, hat es denn vielleicht selbst gespielt? Wenn, dann heißt es sicher hier und dort ganz anders.

kibbel-kabbel

zuerst schnitzen wir uns einen stock, zehn zentimeter lang, den kibbel, spitzen ihn sorgsam an beiden enden an. nun den kabbel, der sollte stärker sein als der kibbel, denn er wird als schlagstock genutzt. ein rundholz von 60 bis 80 cm länge. eine kuhle buddeln wir ins erdreich, über die legen wir den kibbel.aufgeteilt in zwei gruppen, werfer und fänger, beginnt das spiel, indem mit dem kabbel nun der kibbel in die gegnerische hälfte geschleudert wird. sollte dort das wurfgeschoss gefangen werden, versucht der fänger, mit dem kibbel den kabbel, der auf die kuhle gelegt wird, zu treffen. trifft er den kabbel, so werden sofort die mannschaften gewechselt. gelingt es aber nicht, darf der schläger mit drei versuchen den kibbel so weit wie möglich weg von der kuhle zu treiben. das geschieht durch schlagen des kabbels auf die spitzen enden des kibbels, er fliegt hoffentlich hoch in die luft und kommt durch ordentliche treffer viele schritte vom start erst wieder runter.

gepunktet wird beim fangen des kibbels, mit welcher hand ist dabei punktentscheidend. mit der linken hand vielleicht 20 punkte, mit der rechten aber nur noch 10. punkte gibt es beim zurückwerfen des kibbels auf den am boden liegenden kabbels, ebenso beim bemessen der schritte, die der kibbel durch die luft getrieben wird. die variationen sollten vor dem spiel abgesprochen werden. es gibt nämlich einige davon.

wird eine vorher gewählte siegespunktzahl erreicht, ist das spiel beeendet, für eine revanche sollte aber noch zeit sein.

fresenhof

knut kiesewetter

Wenn de Wind dör de Bööm weiht,

Un Gras nich mehr wassen deiht,

Un geel all ward, denn kummt bald de Tied.

Wenn de Storm över't Feld geiht

Wo lang schon keen Korn mehr steiht,

Un Mehl all ward, denn ist bald sowiet.

Dat de Dag kötter ward un de Nach de duert lang,

Un de Kinner vun Nabar, de warn in Düstern bang.

Wenn de Regen vun't Reitdach dröppt,

Mien Söhn buten gauer löppt,

Sonst ward he natt, denn snurrt bin'n de Kat

Wenn de Wind dreiht, vun Nord weiht,

Un Reg'n geg'n de Finster neiht,

De Schieb'n dahl rennt, denn föhl ik mi wohl.

Wenn dat Füer in Kamin brennt,

Un jeder di bi'n Vörnam nennt,

Weil he di kennt, denn is uns Hus vull.

Denn de Nabern sünd disse Tied ok nich geern alleen,

Un bi Teepunsch an't Füer ward de Wedder weller schön.

Wenn de Blädder sik brun farvt,

Un Water steiht inne Groof,

Denn ward dat Harvs, op uns Fresenhof.

Ik heff noch 'n lütten Dööntje:

"Minsch", vertell Hannes Martens sien Macker Emil Feddersen, "hest dat al hört, wat in de Möhlenstraat passeert is?" - "Nee", sä Emil, "doch nix Leeges?""Ja, denk di mal an, dar hett doch de smucke Agathe, se is doch jungverheirat, de hett en fremmen Mannsminsch in de Stuuv hatt. De hebbt dar tosamen op 't Sofa seeten. Un dar is de Mann kamen, de hett Müüs markt, hett 'n Revolver holt un hett de beden dalknallt."

"Dat harr noch leeger warrn kunnt!" sä Emil dröög. - "Wat? Noch leeger? De beden sünd doot!"

"Dat harr veel leeger warrn kunnt", meen Emil wedder dröög, "vör acht Dagen heff ik mit Agathe op 't Sofa seeten."

Und für unsere bayrischen Freunde hier eine sinngemäße Übersetzung:

Ich hab da noch eine kleine, lustige Geschichte:

"Mensch", erzählt Hannes Martens seinem Kumpel Emil Feddersen, "hast du das gehört, was in der Mühlenstraße passiert ist?" - "Nein" sagt Emil, "doch nichts schlimmes?""Ja, denk dir mal, da hatt doch die hübsche Agathe, sie ist doch jungverheiratet, die hat einen fremden Mann im Wohnzimmer gehabt. Sie haben zusammen auf dem Sofa gesessen. Und dann ist ihr Mann gekommen, der hat was gemerkt, hat einen Revolver geholt und die beiden niedergeschossen."

"Das hätt' ja noch viel schlimmer werden können!" sagt Emil trocken. - "Was? Noch schlimmer? Die beiden sind tot!"

"Das hätt' viel schlimmer werden können", meint Emil wieder trocken, "vor acht Tagen hab ich mit der Agathe auf dem Sofa gesessen."

Klönen

wat is denn nu son Klönschnack?Immer wieder taucht bei den Nordlichtern oder Fischköppen dieser Schnack auf...klön wir 'n büschen drüber oder an´t Füer seten un´n Klönschnack halten.

Wer klönt, der plaudert einfach behaglich drauflos, unterhält sich unter Freunden und Bekannten, verweilt bei einem Klönschnack. Auch beim Teepunsch kann man gut klönen.

Die gemütliche Komponente bekam das Klönen erst in neuerer Zeit, denn im 18. Jahrhundert verstand man etwa unter "Klön mi nich de Ohren vull" so viel wie: "Verschone mich mit deinem Gejammer."

Wer hingegen tratscht oder klatscht, der zieht über andere her, verbreitet Gerüchte und Bosheiten. er sludert, verbreitet Sluderkraam (übel nachreden, verleumden).

he lücht

tühnkram im hafen

Dieser Ausspruch heißt auf Hochdeutsch: Er lügt! und wurde und wird auch heute noch von Arbeitern und Seeleuten auf den Kais, Docks und großen Pötten den Passagieren zugerufen, die auf Barkassen und Schiffen in Hamburg eine Hafenrundfahrt machen und dabei den übertreibungen, den Döntjes (Anekdoten) und dem Tühnkram (Flunkereien) der Fremdenführer am Mikrofon ausgesetzt sind. Den Landratten kann man nämlich allerlei erzählen..."Wussten Sie, verehrte Herrschaften, dass man vom Turm des Michel drei Meere sehn kann? Wie dat? Tags das Häusermeer, abends das Lichtermeer und inne dunkle Nacht gornix mehr!"

de tallyman

Kennt ihr doch sicher, das Lied von Harry Belafonte:"come, Missa Tallyman, tally me banana..."

ein tallyman bei seiner arbeit

Der Name geht auf das englische Wort tally zurück, was so viel wie "Kerbholz" bedeutet: Die Anzahl der Ladungsstücke wurde in das Holz eingekerbt. Auch Wirte zählten einst ähnlich, um zu wissen, was der Zecher auf dem kerbholz hatte.

der grog

zucker kann

woder deit nich not!

endlich ist es wieder soweit, in den "R" Monaten, also den Monaten Augrust bis April, eines der beliebtesten Heißgetränke des Nordens...

Bereiten wir uns doch mal einen zu:

Zu allererst einmal sollte Grog in einem Grogglas serviert werden. Dabei handelt es sich um ein Tulpenglas, in dem ein Glasstößel liegt. Dieser Glasstößel ist wichtig! Er verhindert ein Springen des Glases, wenn das heiße Wasser eingefüllt wird. Darüber hinaus kann man damit umrühren.

Kommen wir nun zu dem Rum: er sollte vorgewärmt sein! In der Regel bedeutet dies, daß der Rum in einer kleinen Miniaturflasche kommt, die in einem Glas mit warmen Wasser steht. Dieses Fläschchen öffnet Ihr nun und gießt den Inhalt in das, in dem Tulpenglas servierte, heiße Wasser. Anschließend wird umgerührt.

Wer möchte kann noch Zucker dazugeben, dabei sollte es sich dann um Kandiszucker handeln. Und selbstverständlich sollte das Wasser so heiß am Tisch ankommen, daß der Kandis, wenn er in das Wasser gegeben wird, knackt!

Wie Ihr seht, ist ein guter Grog ein Kunstwerk, das mit gebührender Sorgfalt zubereitet werden will.

Als Bonbon empfehle ich, den Zucker durch einen Eßlöffel Honig zu ersetzen. Das ist noch ein Extra-Genuß. Grog muß heiß getrunken werden.

Der Name "Grog" stammt übrigens aus dem Jahr 1740 und ist auf den Admiral Edward Vernon zurückzuführen. Auf langen Schiffsreisen verordnete er der Mannschaft täglich den heiß geliebten Zuckerrohrschnaps (was heutzutage Rum ist, damals jedoch viel stärker und rauher als heute war) mit heißem Wasser und Zitronensaft verdünnt als Medizin gegen Skorbut, da auf langen Reisen frische Nahrung knapp war. Wegen seines alten Bootsmantels aus derbem Kamelhaar, eines "Grogram", hatte Vernon den Spitznamen "Old Grog", womit die passende Bezeichnung für diese Medizin gefunden war, die auch uns im Winter schön von innen wärmt.

nu hew ik doch von min fründ aus wedel en noricht kregen, he seggt, da fehlt noch wat dorto - dat noorddüütsche grogleed von jan brass. he schickt mi dat mit ´n elektroonsche breef. sing mööst dat aber sülbens...

een lütt beten hitt water un recht veel rum! un twee stücken zucker, un denn röhr um. so recht ´n beten nördlich! so recht ´n beten stiev. dat rög den geist di an un warmt dien liev! edgar walsemann |

holsteiner grünkohl

mmh, lecker holsteiner grünkohl

heutzutage wird dieses Gericht in den Kantinen meist jeglicher Esskultur beraubt, während ein deftiges Grünkohlessen früher einen Höhepunkt des Winters für Vereine, Familien und heimische Wirtschaften bildete.

Hier das Rezept Grünkohl nach Holsteiner Art:

Nur grob gerupft und von den dicksten Stielen befreit, wird er blanchiert, in Gänseschmalz und Zwiebeln angeschmort, mit Brühe aufgegossen, mit etwas Salz, Pfeffer und Zucker abgeschmeckt und mit geräucherter Schweinebacke, Kasseler und zum Schluss auch Kohlwurst gekocht. Grünkohl muss beim Servieren glänzen, darf aber nicht fließen - deshalb gut über der Schaumkelle ausdrücken!

Der Gröhnhöker, Gemüsehändler, hält spezielle kleine Grünkohlkartoffeln bereit, die gekocht, gepellt und dann im Ganzen in der Pfanne von beiden Seiten mit Salz und reichlich Zucker bestreut und goldbraun gebraten werden.

Mahlzeit!

am schulauer fährhaus

willkomm-höft

53° 34' 7.723" N 9° 42' 10.552" E

der große mast am schulauer fährhaus

kurz nach dem letzten krieg, im jahr 1949, übernahm die familie behnke das schulauer fährhaus mit seinem krugrecht. Und nur drei jahre später schon eröffnete dort otto friedrich behnke die schiffsbegrüßungsanlage ´willkomm-höft´. Von morgens acht bis abends acht werden hier alle hamburg besuchende oder verlassende schiffe begrüßt.

auf dem 40 m hohen mast in der näher des fährhauses wird die hamburger flagge gedippt. Die flagge wird zum gruß halb nieder geholt, dann wieder geheißt. Das macht der diensthabende begrüßungskapitän nicht manuell, er rennt nicht schnell zum mast und holt die flagge nieder, nein, er machts von seinem stand aus per knopfdruck. was wäre das auch eine rennerei bei dem betrieb vor hamburgs hafen.

das luxuswohnschiff ´the world´ vor dem neuen anleger

bei schiffen ab 1000 großtons wird zusätzlich deren nationalhymne abgespielt. Schiffe unter dieser größe und solche, die den deutschen küstenbereich nicht verlassen, dürfen nicht per durchsage begrüßt werden. Mehr als 150 hymnen in über vierzig sprachen liegen bereit. Heute vom computer aus abgespielt, doch auch die alten compact-cassetten, viele von hermann rockmann besprochen, sind als notbehelf säuberlich verwahrt. Auf 17000 karteikarten sind die zusätzlichen informationen gespeichert. Hieraus verliest der begrüßungskapität name, nationalität und reederei des schiffes, einige wenige technische daten dazu.

der neue anleger

die großen sturmfluten von 1962 und 1976 nagten schwer an fährhaus und mast. Das haus wurde mit sperrmauern versehen, der mast wurde größer und stabiler. felix Graf luckner selbst weihte nach der 62er flut den neuen mast ein. Im nächsten jahr nun, 2012, übernimmt ein hamburger gastronom das fährhaus mit der begrüßungsanlage. Die umbaumaßnahmen dauern von januar bis april. Danach könnt ihr wieder bei einer guten tasse tee dem treiben folgen. Sollte dann gerade kein großer pott in sicht sein, geduld, bei mehr als fünfzig schiffen am tag dauert es sicher nicht lange und einer dieser stolzen riesen kommt in sicht.

|

|

|

|

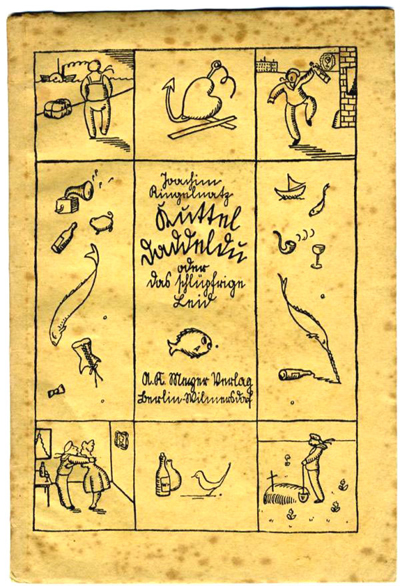

die titelseite vom 'kutteldaddeldu'

seebad warnemünde

der leuchtturm an der strandpromenade

54° 10' 55.769" N 12° 5' 12.116" E

ein leuchtfeuer wurde in der vergangenheit meist als orientierungshilfe an hafeneinfahrten gebaut. anfangs befeuerte man diese lichter mit teer oder kohle, dann mit öl und gas. Heutige leuchttürme senden ihr licht ausschließlich elektrisch über viele seemeilen hinaus aufs meer. Ein besonders schönen leuchtturm möchte ich euch hier vorstellen. Den warnemünder leuchtturm.

ein warnemünder wahrzeichen - der leuchtturm. daneben der Teepott von ulrich müther

viele haben ihn sicher, so wie ich, kennen gelernt, als er nämlich während der milleniumsfeierlichkeiten in flammen stand. Feuerwerk und eine licht- und lasershow begeisterte zigtausende zuschauer. Seitdem werden diese shows jeweils zum jahreswechsel veranstaltet. Und angefangen hat alles mit einem hölzernen turm mit einer darin hängenden leuchte.erst kurz vor der jahrhundertwende des 19. jahrhunderts wurde der heutige turm gebaut. Man war sich nicht einig über die notwendigkeit und geld hatte man zudem keines. Schließlich sorgte doch der rostocker hafenbaumeister karl friedrich kerner für einen prächtigen bau. weiß geklinkert mit grünen streifen bis zur ersten aussichtsplattform in höhe der ehemaligen lotsenwachstube. Elf meter tief wurden 1897 die fundamentpfähle in den boden getrieben. Der turm wurde gemauert, die laterne montiert und Nach den innenausbauten konnte man den turm am 19. oktober 1898 eröffnen. unter der erde befindet sich noch heute der keller, in dem damals die petroleumbehälter untergebracht waren. für die befeuerung mußte man das öl nicht in eimern hochtragen, man pumpte es den turm hinauf. dort oben in der laterne verbrauchte schließlich der brenner mit seinen fünf dochten etwa einen liter petroleum pro stunde. 1917 wurde auf gas umgestellt und zehn jahre später auf elektrisches licht. Ständig auf den neuen stand der technik gebracht, leuchten heute 250w/230v hql-lampen hinter dem linsensystem von damals 20sm weit über die ostsee.

auch der teepott neben dem leuchtturm hat seine geschichte, ist eines der wahrzeichen warnemündes und steht heute wegen seines ungewöhnlichen daches unter denkmalschutz. 1927 entstand hier an der promenade der erste teepavillon. wegen seiner form, kreisrund war das restaurant, bekam er schnell seinen neuen namen von den warnemündern. es wurde ihr teepott. doch kurz vor kriegsende im mai '45 wurde der bau durch brandstiftung zerstört. ein neubau bewilligte man erst 1968 zur 750 jahr feier rostocks. der entwurf von ulrich müther aus binz auf rügen sollte es werden. die besonderheit, das hyparschalendach. eine ähnlichkeit mit der kongresshalle in berlin war sicher nicht ungewollt.

wenn auch moderne technik diese leuchttürme immer weiter verdrängen, es gibt sie noch. so ist es für die strandbesucher eine selbstverständlichkeit, die 135 stufen des warnemünders leuchtturms zu ersteigen, um einen tollen blick über die gegend an der warnowmündung zu genießen.

auch die post in ost und west würdigten turm und teepott

molfsee

schleswig holsteinisches freilichtmuseum

54° 16' 31.796" N 10° 4' 38.147" E

meine spätsommerliche reise 2018 an die see verband ich mit einem besuch des freilichtmuseums molfsee bei kiel. Auf den ersten metern über das 60 hektar große gelände schloß ich mich einem museumsführer an. Hans menzel nimmt seit 50 jahren die besucher bei der hand und führt sie von haus zu haus, berichtet, beschreibt und erklärt mit einer unglaublichen leidenschaft. Schlesier von geburt, fand er hier gewissermaßen eine neue heimat. Hans metzger ist 93 jahre alt!

er erzählt von den tagen in den sechzigern, als der historiker alfred kamphausen über die erhaltung typischer häuser in den norddeutschen regionen nachdachte. Durch einen kauf eines haubargs und dessen umzug nach dänemark aber angespornt wurde, ein eigenes gelände zu finden und dort gleiches zu tun. bauernhäuser, scheunen und nebengebäude wollte er auf dem gelände versammeln. Hier in molfsee wird 1965 mit wenigen häusern das museum gegründet, es kommen jährlich etwa drei gebäude dazu. Bis heute sind es nun 70 historische gebäude, eine handvoll mühlen. Und sogar einen kleinen jahrmarkt gibt es. Neben einer schiffschaukel, dem boden- und kettenkarussell und auch einen ‚hau den lukas' steht natürlich der alter wohnwagen eines schaustellers. Hans metzger führt uns durch die bauernhäuser und kann immer wieder durch seine erzählungen überraschen. So fragte er uns vor einer feuerstelle: wissen sie, woher der ausspruch kommt, leg mal einen zahn zu? Über dem feuer hing an einem gezahnten kesselhaken, dem kräuel, der essenstopf. war der bauer auf dem heimweg und schon in sicht, wies die bäuerin an, einen zahn zuzulegen, also den kessel einen zahn näher ans feuer zu hängen. Im nächsten haus kommen wir an alkoven vorbei, klein, besser gesagt – kurz. Ich frage herrn metzger, sind wir menschen denn früher kleiner gewesen oder weshalb hat man hier so kurze kojen? Hans metzger hat die antwort. Weil man früher nicht wie tote flach in den betten liegen wollte, ein schlechte omen, schlief man im halbliegen mit einem dicken kissen im kreuz. Zum abschluß der kurzen führung kraxelten wir zusammen in die alte bockwindmühle aus algermissen und erfuhren deren funktionsweise.

nur eine kleine auswahl der wunderschönen bauernhäuser, katen und mühlen